Le sel, ingrédient fondamental dans notre alimentation quotidienne, suscite de nombreuses interrogations quant à ses différentes formes. Entre les versions iodées et non iodées, les sels marins et de table, les consommateurs naviguent souvent dans un océan d'informations contradictoires. Cette analyse vise à clarifier les distinctions réelles entre ces variétés de sel pour mieux comprendre leurs impacts sur notre organisme.

Composition et différences entre sel iodé et sel non iodé

Le sel, au-delà de sa fonction gustative, présente des compositions variables selon son origine et son traitement. La distinction fondamentale entre sel iodé et non iodé réside dans leurs compositions respectives et les méthodes utilisées pour leur production.

Les propriétés nutritionnelles du sel de table classique

Le sel de table standard, que l'on trouve communément dans nos cuisines, est généralement composé à plus de 95% de chlorure de sodium. Issu d'un processus de raffinage intensif, il subit plusieurs traitements qui lui confèrent sa couleur blanche caractéristique et sa texture fine. Cette transformation industrielle élimine la majorité des minéraux naturellement présents. Le raffinage comprend des étapes de lavage, chauffage, filtration et traitement chimique qui concentrent le chlorure de sodium au détriment d'autres composants. De nombreux fabricants y ajoutent des anti-agglomérants pour faciliter son utilisation, modifiant ainsi sa composition originelle. Ce sel, bien que pratique, perd une grande partie des éléments nutritifs présents dans les versions non raffinées.

L'ajout d'iode : raisons et quantités recommandées

L'iode fut introduit dans le sel de table pour répondre à un enjeu de santé publique majeur. Cette addition vise à prévenir les carences en iode, responsables de troubles thyroïdiens dans de nombreuses régions du monde. Les autorités sanitaires préconisent un apport quotidien de 100 à 150 mg d'iode par jour pour un adulte. Le sel iodé constitue ainsi une solution pour atteindre ces recommandations, notamment dans les zones géographiques éloignées des sources naturelles d'iode comme les produits marins. La quantité d'iode ajoutée au sel est rigoureusement contrôlée pour éviter tout risque de surdosage. Cette fortification représente une intervention nutritionnelle préventive, mais soulève des questions sur la pertinence d'une telle modification pour les personnes ayant déjà un apport suffisant en iode via leur alimentation habituelle.

Rôle de l'iode dans l'organisme et besoins physiologiques

L'iode est un minéral naturel présent dans certains aliments et ajouté à d'autres comme le sel. Il joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre organisme. Les besoins physiologiques en iode sont estimés à environ 100 à 150 mg par jour selon les recommandations nutritionnelles. La question du sel iodé ou non iodé fait débat, notamment sur les aspects santé, goût et origine naturelle.

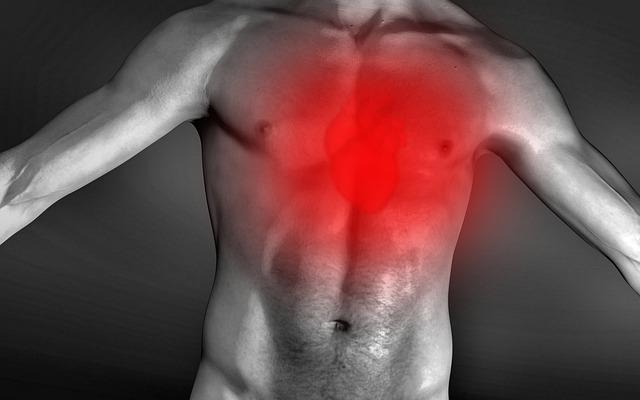

Fonctions thyroïdiennes et métabolisme

L'iode est un composant central pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Ces hormones régulent de nombreuses fonctions métaboliques dans notre corps. Elles contrôlent la vitesse à laquelle notre organisme utilise l'énergie, la température corporelle, et participent au développement et à la croissance. Sans apport suffisant d'iode, la glande thyroïde ne peut pas produire ces hormones en quantité adéquate, ce qui peut ralentir le métabolisme et entraîner divers troubles de santé.

Le sel naturel non raffiné, comme le sel marin des marais salants ou le sel rose de l'Himalaya, contient naturellement des traces d'iode, bien qu'en quantité variable et généralement inférieure aux besoins quotidiens. Le sel rose de l'Himalaya, par exemple, renferme 84 minéraux et oligo-éléments différents qui lui confèrent sa couleur caractéristique et son profil nutritionnel spécifique.

Populations à risque de carence en iode

Certains groupes de personnes sont plus susceptibles de développer une carence en iode. Les femmes enceintes et allaitantes ont des besoins accrus en iode pour assurer le développement normal du cerveau du fœtus et du nourrisson. Les personnes vivant dans des régions où les sols sont pauvres en iode peuvent également être à risque si leur alimentation n'est pas diversifiée.

C'est pourquoi le sel raffiné, composé à plus de 95% de chlorure de sodium, est souvent enrichi en iode. Cette pratique a été mise en place dans de nombreux pays pour lutter contre les troubles liés à la carence en iode. Néanmoins, certains consommateurs se tournent vers des sels non iodés comme la fleur de sel de Guérande (qui bénéficie d'une IGP et du Label Rouge), préférant des produits moins transformés et conservant davantage leur composition minérale d'origine.

L'équilibre entre consommation de sel (qui ne devrait pas dépasser 5g par jour) et apport adéquat en iode reste un enjeu de santé publique. Les paludiers qui récoltent le sel dans les marais salants proposent des produits non raffinés qui préservent leurs caractéristiques naturelles, mais il convient de s'assurer que l'apport en iode est suffisant par d'autres sources alimentaires si l'on choisit ces sels non iodés.

Recommandations pratiques pour une consommation équilibrée de sodium

Adopter une approche réfléchie face à notre consommation de sel représente un aspect fondamental d'une alimentation saine. Les experts recommandent de ne pas dépasser 5g de sel par jour, toutes sources confondues. Cette limite s'explique par la présence majoritaire de chlorure de sodium dans tous les types de sel, qu'il s'agisse de sel marin, de sel de table ou de spécialités comme la fleur de sel de Guérande ou le sel rose de l'Himalaya. Chaque variété présente néanmoins des caractéristiques nutritionnelles distinctes qui méritent notre attention.

Adopter une approche réfléchie face à notre consommation de sel représente un aspect fondamental d'une alimentation saine. Les experts recommandent de ne pas dépasser 5g de sel par jour, toutes sources confondues. Cette limite s'explique par la présence majoritaire de chlorure de sodium dans tous les types de sel, qu'il s'agisse de sel marin, de sel de table ou de spécialités comme la fleur de sel de Guérande ou le sel rose de l'Himalaya. Chaque variété présente néanmoins des caractéristiques nutritionnelles distinctes qui méritent notre attention.

Alternatives au sel et assaisonnements sains

Pour réduire notre consommation de sodium tout en préservant la saveur des plats, plusieurs options s'offrent à nous. Le sel non raffiné, comme le sel marin gris récolté dans les marais salants, conserve sa composition minérale d'origine avec du magnésium, du potassium et du calcium. Ces minéraux ajoutent une profondeur gustative que le sel raffiné ne possède pas. Le sel rose de l'Himalaya, avec ses 84 minéraux et oligo-éléments, constitue également une alternative intéressante au sel de table classique.

Les labels comme l'IGP (Indication Géographique Protégée) pour les sels de Guérande, de Salies-de-Béarn ou de Camargue garantissent une qualité et une méthode de production respectueuse des traditions. La certification Nature & Progrès atteste quant à elle d'une récolte respectueuse de l'environnement. Pour les usages quotidiens, le sel marin moulu convient parfaitement, tandis que la fleur de sel, plus délicate, s'utilise de préférence en finition sur les légumes, viandes ou même desserts pour une expérience gustative raffinée.

Quantités journalières adaptées selon les profils de santé

La question de l'iode reste centrale dans le choix du sel. Notre organisme nécessite entre 100 et 150 mg d'iode par jour. Le sel de table raffiné est généralement enrichi en iode pour prévenir les carences, un avantage que n'offre pas automatiquement le sel non raffiné ou naturel. Les personnes habitant loin des zones côtières, les femmes enceintes ou allaitantes peuvent avoir des besoins accrus en iode et devraient discuter avec un professionnel de santé de la nécessité d'intégrer du sel iodé à leur alimentation.

Pour les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, la limitation stricte du sodium devient primordiale, quelle que soit la forme de sel choisie. Dans ce cas, privilégier les herbes aromatiques, les épices et les aromates peut aider à réduire la quantité de sel tout en maintenant des saveurs riches. La texture du sel influence également son dosage : le gros sel, utilisé principalement pour les eaux de cuisson, se dissout plus lentement que le sel fin, ce qui peut aider à mieux contrôler les quantités. L'éducation au goût et l'adaptation progressive à une alimentation moins salée restent les meilleures approches pour maintenir une consommation équilibrée de sodium sur le long terme.